국립중앙박물관 전시물1 (구석기시대~고구려, 백제)

3월 13일, 모임이 있어서 국립중앙박물관에 들렀다가 모임이 끝난 후 본관 1층을 집중적으로 관람했다. 전에도 가끔 들리긴 했는데 예전에 비해 전시구성이 많이 달라지고 내용도 바뀐 부분이 있었다. 특별전은 보러 종종 들렀지만 그 만큼 내가 오랫동안 그 곳을 안 갔다는 의미이기도 하다. 이 글은 1, 2부로 나누어 올릴 예정이다. 1부는 선사시대, 고조선, 삼한, 고구려, 백제에 관한 내용이고, 2부는 가야, 신라, 금동미륵보살반가사유상에 관한 내용이다.

<신석기시대 유적>

돌 뒤지개, 사슴 어께와 턱뼈, 화살촉, 공이와 홈돌, 숫돌 등.

<재현한 신석기인의 생활>

<지역마다 달랐던 신석기시대의 어로활동>

신석기인들은 바다나 강에서 조개를 잡거나 낚시질, 작살이나 그물로 고기를 잡았다. 부산 동삼동이 대표적 유적이다.

<신석기시대의 장신구와 간돌도끼>

윗단 : 흙인형, 조개가면, 멧돼지 그림을 새긴 토기 조각

아랫단 : 간돌도끼, 조개팔찌, 동물 모양 흙인형, 옥과 뼈 장신구, 동물 이빨(장식)

<청동기시대의 구멍무늬토기, 민무늬토기>

<청동기시대의 농경문청동기>

중앙의 세로무늬 띠를 중심으로 좌우 공간이 나뉘며, 한 해 농사과정과 솟대가 표현되어 있다. 밭을 일구는 사람, 괭이를 치켜든 사람, 항아리에 무언가를 담는 사람 등이 있다.

<대구 출토 고무래와 돌괭이>

<청동기시대의 석검>

규모가 큰 집 터나 일부 무덤에서만 출토되고 실용성이 떨어지는 것으로 미루어 지배자의 권위를 상징하는 것으로 추정된다.

<마한의 다양한 토기>

<철기의 등장과 고조선의 발전>

한반도 북부와 중국 동북지역에는 부여, 고구려, 옥저, 동예 등의 나라가 있었다. 이들 중 고구려와 부여는 일찍부터 고대국가로 성장하며 주변 지역을 압박했다. 옥저와 동예는 독특한 문화를 가지고 있었지만 결국 고구려에 병합되었다. 오른쪽부터 비파형 동검과 토기, 청동거울, 중앙은 손칼 모양의 돈인 명도전과 칼과 칼자루 장식, 오른쪽은은 청동 수레 부속품들(일산살 꾸미개, 청동방울, 을자 모양 청동기), 가장 오른쪽 끝은 비파형 동검과 토기이다.

<고조선의 멸망과 삼한의 국제교류>

중국과 일본 사이에서 중계무역을 독점한 고조선이 멸망한 후 삼한(마한, 변한, 진한)은 적극적으로 국제교류를 시작했다. 그 결과물로 중국의 세발솥, 거울, 동전 등과 일본의 야요이 토기, 청동투겁창 등이 발견되었다.

<평양 석암리 9호 무덤 목곽의 해외 명품 껴묻거리>

세밀한 무늬가 새겨진 청동그릇은 중국 광둥성에서, 문자가 새겨진 칠기는 중국 쓰촨성 청두에서 제작된 것으로 추측되며 이를 통해 활발한 국제교류를 알 수 있다. 배에 놓인 금으로 만든 허리띠고리는특히 낙랑지역에서 많이 발견되었다.

<중국 지린시 마오얼산에서 발견된 금동 얼굴 모양 장식>

<평양 석암리 9호, 219호 무덤 출토품>

고조선 멸망 후 들어선 낙랑은 새로운 중국의 문화를 들여왔지만 여전히 고조선 고토에서 산 고조선인 무덤에서는 그들의 전통 세형 동검, 짧은목 항아리 등이 발견되었다. 사진 왼쪽은 평양 석암리 219호 무덤 출토품으로 고조선 전통유물, 북방 흉노식 철솥과 장식, 중국 중원의 무기와 칠기 등 다양한 문화가 융합되어 있다. 오른쪽은 낙랑무덤에서 출토된 옻칠기, 칠상의 다리 장식인 금동곰모양 장식 등이다. 낙랑문화는 새로움과 전통이 융합되었다.

<청동기시대 지배층의 유물>

위는 옷칠한 칼집과 청동검, 청동버클, 구슬목걸이이고, 아래는 글자가 쓰여진 중국 청동거울, 청동인장과 목걸이이다.

<삼한의 신앙과 의례용품>

점치는 용도의 사슴 어깨뼈(전남 해남과 경북 경산 출토)와 모형토기(전남 해남)이다.

<고구려관의 광개토대왕비문(중국 집안) 탁본>

<고구려 무덤 천장의 벽화>

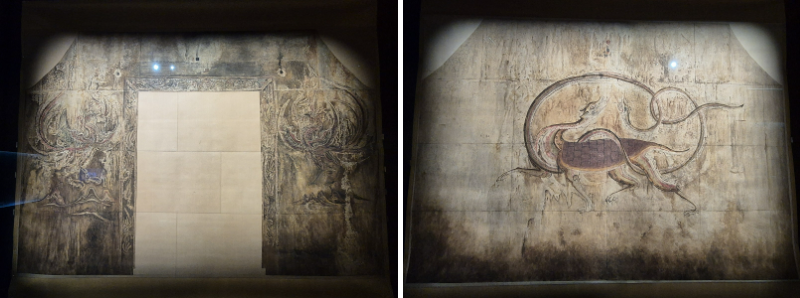

<고구려 무덤 강서대묘의 벽화>

윗단은 東 청룡과 西 백호, 아랫단은 南 주작과 北 현무이다.

<평양 원오리 절터 출토 고구려 소조불상>

<연가칠년명금동여래입상>

1963년 경남 의령에서 발견된 고구려의 불상이다. 우리나라에서 발견된 불상 중 제작 연대가 가장 오래된 것으로 광배 뒷면의 명문(연가7년, 기미년, 고려국 낙랑)과 양식 특징으로 539년 경 고구려에서 만든 것임을 알 수 있다. 신체 비례만 좀 받쳐줬더라면 석굴암 본존불 못지 않은 걸작이었을 텐데...

<평북도 운산군 용호동 1호분 고구려 무덤의 껴묻거리>

윗단은 봉황모양 꾸미개로 금동관 등의 장식용으로 추정된다. 아랫단은 실제 사용한 것으로 추정되는 고구려의 철 부뚜막이고, 오른쪽은 원통형 삼족기와 집모양 토기이다.

<남한에서 발견된 고구려 보루의 항아리들>

시루봉 보루에서 발견된 네 귀 달린 항아리, 영주 대봉산 보루와 시루봉 보루, 홍련봉에서 발견된 긴몸 항아리, 아차산 4보루에서 발견된 두 귀 달린 항아리이다. 고구려가 전성기 때 남한의 어디까지 남하했는지 알 수 있는 유물들이다.

<한강 유역의 고구려 보루 유물>

백제를 밀어낸 고구려는 한강 북쪽의 아차산과 용마산 일대의 주요 봉우리에 촘촘하게 보루를 축조했다. 이러한 보루를 바탕으로 551년 신라·백제 연합군에게 빼앗길 때까지 약 100여 년 동안 한강 유역을 지배했다. 윗단은 화살촉과 쇠뇌촉, 큰칼, 마름쇠, 투겁창과 철모, 철제 깃대이고, 아랫단은 보습, 호자, 이배, 원통형삼족기, 곧은입항아리, 토기류이다.

<고구려의 비늘 갑옷>

경기도 연천 호로고루 근처인 무등리 2보루에서 발견된 것으로 제대로 된 상태로 처음 발견된 고구려의 비늘 갑옷이다.

<평남 남포시 쌍영총의 말 탄 사람을 그린 벽화 파편>

<고구려의 네 귀 달린 항아리와 '壺杅'명 청동그릇>

경주 금관총 출토 네 귀 달린 항아리는 고구려에서 만들어져 금관총의 껴묻거리가 되었을 것으로 추정되며, 바닥에 '壺杅(호우)' 글자가 있는 청동그릇은 1946년 호우총에서 발견된 것으로 광개토대왕이 세상을 떠난 지 3년째 되던 해에 대왕을 기리기 위해 만든 열 번째 그릇으로 추정된다.

<백제 무령왕릉의 석수>

<백제 무령왕릉과 공주 수촌리 출토 유물들>

공주 무령왕릉은 공주시 왕릉원에 있는 벽돌을 쌓아 만든 왕과 왕비의 무덤이다. 내부에서 묘지석을 비롯한 5,200여 점의 유물이 발굴되었다. 중간 윗부분은 무령왕릉 왕비의 관 꾸미개와 금구슬, 금과 은으로 만든 꾸미개이다. 아랫 부분은 공주 수촌리의 지방 수장의 무덤에서 발견된 금동 관모와 신발이다.

<백제의 건축문화>

윗단은 백제의 무늬벽돌과 보살상, 목간이고, 아랫단은 기와, 벽돌, 수막새(동전무늬, 바람개비 무늬, 연꽃무늬), 연꽃무늬 서까래 막새와 연꽃무늬 수막새이다.

<백제의 유물들>

윗단은 무령왕릉 왕비의 금과 은 꾸미개이고, 아랫단은 환도형대도, 흑유항아리 등이다.

<부여 왕흥사 터의 치미>

<백제의 용구의 유리공예품>

윗단은 백제의 철기와 유리공예품, 아랫단은 철기 만드는 도구, 토기 만드는 도구, 유리 만드는 도구와 유리공예품이다.

<백제의 토기들>

항아리, 손잡이잔, 병, 접시, 굽다리 접시 등...